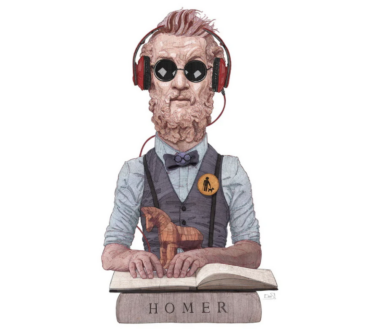

Intervista a Omero

Ho preferito andare a intervistarlo per averne un ritratto diverso dalle figure marmoree a cui siamo abituati. Per vie che potevo solo immaginare, sono arrivato nella sua casa in un’isoletta dell’Egeo quando il Sole cominciava già a decomporsi in scaglie di luce e profumi di macchia mediterranea. Mi ha accolto alla sua maniera: “Kalimera (Buongiorno, letteralmente Belgiorno), mortale”, il modo migliore di dire: “Ricordati di vivere”. E poi abbiamo cominciato a parlare.

«Se potessi conferirle il Nobel per la letteratura, lo farei con questa motivazione: “Si è distinto per aver saputo cogliere che, come le viti fanno l’uva e le api il miele, così i prodotti dell’uomo sono la guerra e il viaggio. Il secondo è l’esito dell’inutilità della prima, un faticoso ritorno a casa dopo aver perso tutto. Una lezione oggi inascoltata”. Che ne pensa?».«Più che inascoltata direi inaudita perché, come accade alla mia Cassandra, la Musa dice cose mai sentite, cose che ancora non sentiamo e cose che non vogliamo proprio sentire».

«Perché si è ritirato in quest’isola?». «Non mi sono ritirato, ma radicato e approfondito, come uno dei suoi ulivi. E poi il mare collega tutto, nella mia lingua lo chiamiamo anche pontos, ponte: le isole, come gli uomini, in realtà sono arcipelaghi, per questo nel secondo libro che ho ricevuto, Odissea, si viaggia tra tante isole solo apparentemente scollegate… Affido alle parole il compito di viaggiare, sono alate: hanno ali d’uccello e ali di freccia, per arrivare ovunque e ferire il cuore con la verità». «Se vincesse realmente il premio più importante della letteratura che farebbe?». «Me lo farei spedire. Il premio per me è nel favore della Musa».

«Lei è un uomo riservato e ipovedente. Dove trova l’ispirazione?». «Non la trovo. La ricevo: lì» risponde, indicandomi la sedia a sdraio che guarda l’orizzonte sulla terrazza che ospita le nostre parole. «Da lì guardo o meglio ascolto qualcosa a lungo, per esempio il mare». «E l’ispirazione?». «Non sono io che invento. L’ispirazione viene da ogni cosa a cui presto veramente attenzione, sarà quella cosa a porgermi la verità. Basta fissare o ascoltare il mare per scorgere, in quell’infaticabile divino e liquido lavorio, un uomo che cerca la via di casa, di ritorno da una guerra a cui non voleva partecipare. È già tutto scritto nelle cose, basta frequentarle con pazienza e affetto, rigore e tenerezza». «E in questo caso qual è la verità?». «Che metà della vita serve a tornare a casa da guerre non nostre e liberarsi, naufragando, di tutte le illusioni di destino a cui ci aggrappiamo pur di esistere un poco. E l’altra metà della vita serve a trovare se stessi negli occhi e nelle mani di chi ci riconosce quando siamo nessuno. Sono due movimenti continuamente intrecciati che ho disposto in sequenza per renderli più evidenti, ma sono entrambi necessari per affrontare la morte: ritorno e riconoscimento».

«A proposito di guerra. Che cosa pensa delle attuali?». «L’ho raccontato nel primo libro che ho ricevuto, Iliade: la guerra è il modo in cui gli uomini danno senso alla vita quando non ne trovano uno. Fa la guerra chi teme di non esistere». «Ma a volte la guerra è necessaria: in fondo nel suo libro scoppia per salvare una donna». «Il libro, che non è mio ma della Musa, narra piuttosto della sconfitta delle parole nel regolare i rapporti umani e le ingiustizie. Vince infatti colui che perde: Ettore, che prova a difendere la moglie e il figlio. Costretto a difendere la città affronta lo scontro fatale, ma prima saluta i suoi. Il figlio piccolo però non lo riconosce, si spaventa per l’elmo che porta indosso e comincia a piangere. L’eroe deve allora spogliarsi dei segni militari, per avvicinarsi e dargli l’ultima carezza, solo allora il bambino sorride: è tutta lì la verità, sotto la corazza, una carezza. Nei legami. Ettore morirà e il padre, Priamo, ne chiederà il corpo al nemico che l’ha macellato. A quel punto Achille, l’eroe trionfante che ha infierito sul corpo di Ettore, appare vinto: non è la fama ma l’amore a rendere immortali. Il libro non termina con la fine della guerra ma con un padre che chiede il corpo del figlio. Questo è l’essenziale: la vittoria della parola, delle relazioni, persino tra nemici. Le guerre di oggi sono quelle di ieri: orfani, vedove, vendette, ferite inguaribili… Ci diciamo più evoluti eppure mi sembra che a evolversi siano state solo le armi».

«Che cosa pensa della violenza sulle donne?». «La trama del primo libro ha sullo sfondo il rapimento di una donna che dà origine a una guerra e comincia con il litigio di due capi per avere una donna in più come schiava: le donne sono trofei o bottini. Nel secondo libro la coprotagonista è una donna assediata da un centinaio di maschi che si contendono il posto del marito e re assente da 20 anni. E lei riesce a tenerli sotto scacco con la sua intelligenza e abilità. Senza lei non ci sarebbe alcun ritorno dell’eroe. Le mie trame ruotano attorno a donne in un mondo di maschi ossessionati da potere e possesso, cioè dalla paura di morire. Certe storie non invecchiano mai».

«Legge autori contemporanei?». «Per me è contemporaneo solo ciò che è perenne, da trasformare in una parola sulla vita di cui ci sarà sempre bisogno: il mare è contemporaneo, la guerra, gli alberi, la nave, la paura, l’aldilà, i sogni, l’amore, gli dei…».

«A proposito di viaggio, in che senso la vita lo è?». «Dire che è un viaggio è scontato. Diverso è narrare che è un viaggio con biglietto di solo ritorno. Perdiamo tempo a illuderci di dover andare da qualche parte e inseguiamo segni e sogni di massa, che dipendono o da guerre non nostre o da menzogne di destino. Per questo ho dedicato metà del secondo libro a narrare di un re che, tornato a casa sua, è solo un povero mendicante che nessuno riconosce. Per tornare se stesso ha bisogno dell’essenziale: cane, figlio, amici, moglie, padre… Per tornare reali, cioè sia regali sia autentici, dobbiamo essere riconosciuti proprio quando non possiamo dimostrare più nulla: chi sono quando non posso dimostrare nulla? Chi mi ama quando sono nessuno? Inoltre quel libro finisce con i patti di pace stabiliti dagli dei, perché gli uomini non riescono a non ricadere nella guerra…».

«Come vede gli adolescenti di oggi?». «Il secondo libro non comincia da Ulisse, ma dal figlio adolescente, Telemaco. Senza di lui la trama non si metterebbe in moto. O torniamo a dare a questa età della vita l’essenza eroica, progetti più che oggetti, o continueremo ad avere bambini impauriti di tutto e in crisi perché non hanno mai abbastanza».

«Alcuni hanno criticato il suo modo di rappresentare le donne come seduttrici…». «È l’altra faccia dell’uomo che fa la guerra. L’uomo tende a corrompere la sua energia, trasformandola in violenza, la donna in manipolazione. In entrambi i casi è ricerca di potere e di possesso, che distrugge la vita. Io racconto ciò che distrugge l’uomo e ciò che lo salva, cioè che lo unifica in se stesso e lo unisce agli altri».

«Come trascorre le giornate?». Sollevando gli occhi al cielo mi dice: «Mi sveglio presto e faccio una nuotata. Prego, leggo, studio, suono, scrivo, mi prendo cura del giardino, taccio, osservo, passo del tempo con i figli e i nipoti, cucino, piango, rido, parlo con mia moglie». «Sua moglie?». «Anche se è morta, è più contemporanea di tutto e tutti». «Qual è il ricordo più caro che ne conserva?». «Il nostro letto. Lo avevo costruito con le mie mani levigando un antico ulivo… Dormo ancora lì e da lì tutto ancora nasce».

Una lacrima gli si annida sulle rughe. Vado via, in silenzio, con il sole ormai disfatto in un mare colore del vino e nel cuore la gioia di essere un mortale.

Corriere della Sera, 25 maggio 2024 – Link all’intervista

Buondì professore! non si vedrà mica già pensionato in ritiro su un’isola come il vecchio Omero! Ha ancora molto da insegnare e raccontare, specie ai giovani, glielo dice una ex insegnante in pensione che ha seguito il suo stesso sogno da bambina seguendo in tv le lezioni di Alberto Manzi.

Domenica 9 giugno porterò al Teatro Romano due fanciulli di 13 e 15 anni perché ascoltino le sue parole.

Sono alla pagina 193 del suo libro “Resisti, cuore” che mi ha prestato il quindicenne, dove dice che se avesse rinunciato alla professione di insegnante non sarebbe qui a scrivere questa riga che magari entra nel cuore e nella mente di qualcuno, così distante nello spazio e nel tempo da lei, ma così vicino che sembra già di averlo a cuore, in anticipo sull’incontro.

Verissimo, a presto

Emanuela Ambra, Dio è con noi e la pietra solare conserva la memoria di ciò che è vivo.

Meraviglia ✨️Grazie di ♥️ Alessandro 🌺

caro prof! com’è vero che i nostri ragazzi hanno bisogno di sentirsi soggetti di attenzioni, progetti, affetto e non di oggetti, lo vedo nei miei adolescenti al “catechismo”. sono cosi desiderosi di infinito eppure cosi fragili, incerti, a volte violenti nel desiderio di qualcosa o Qualcuno che sia per sempre.

grazie perchè le tue parole a me 57enne fanno gustare l’infinito quaggiu’

Stupenda. Spero di leggerne altre, di interviste come queste.